Interview mit Yella Hoepfner – Projektmanagerin der Hoepfner-Stiftung

Früher stand hier die Malzfabrik. Jahrzehntelang gewann die Hoepfner-Brauerei darin den Rohstoff zur Bierherstellung.

Nachdem das alte Gebäude abgerissen wurde, stellten sich drängende Zukunftsfragen: Was tun mit einem so zentralen Areal? Welches Zeichen wollen die Unternehmerfamilie und die Hoepfner-Stiftung setzen, das in die Karlsruher Stadtgesellschaft hineinwirkt? Yella Hoepfner konnte sich keine Großbaustelle vorstellen und wollte in ihrer Rolle als Vorständin der Familienstiftung handeln.

Die Hoepfner-Stiftung setzt sich seit vielen Jahren für nachhaltige Ideen ein. Auf dem ehemaligen Brauerei-Areal gibt es neben der Hoepfner-Villa und den Wirtschaftsgebäuden heute ein Mehrgenerationen-Wohnprojekt. Und nun auch einen Gemeinschaftsgarten auf circa 500 Quadratmetern mit dem klingenden Namen SpielFeld M2, der allen Nutzer*innen des Geländes etwas zurückgeben soll. Ein Stück heile grüne Welt zwischen Businesspark und urbanem Wohnquartier.

Für das SpielFeld M2 wurde zu Beginn des Vorhabens Oberboden auf die verdichtete Brache aufgeschüttet. Um einen guten Gartenboden daraus zu machen, unternahmen die Gemeinschaftsgärtner*innen erste Schritte, die den Humusaufbau, die Wasseraufnahme und die Bodenstruktur fördern sollten: Sie kennzeichneten Wege, legten eine Tröpfchenbewässerung aus und deckten die geplanten Beetflächen mit einer dicken Schicht Stroh ab. Damit fütterten sie zuallererst die Bodenlebewesen, die durch ihre Aktivitäten den Prozess der Bodenverbesserung beschleunigten.

So verbessern Sie Ihren Gartenboden

(1) Kreislaufwirtschaft durch Kompostierung

(2) Vielfältige, an Standort angepasste und bodendeckende Bepflanzung

(3) Organische Dünger und Bodenhilfsstoffe (zum Beispiel Sand, Gesteinsmehle, Perlite)

(4) Verzicht auf synthetische Pflanzenschutzmittel, Herbizide und Mineraldüngung

(5) Schonende Bearbeitung mit Hacke, Grabegabel und Sauzahn

(6) Gründüngung

(7) Mulchen, Mischkultur und Fruchtwechsel im Gemüsegarten

Das Ziel: gesunder Gartenboden

(8) Aktives Bodenleben zur Durchlüftung, Lockerung und Nährstoffverfügbarkeit

(9) Stärken der Haltekraft von Wasser und Nährstoffen durch Ton-Humus-Komplexe (dauerhafte Verbindungen von mineralischer und organischer Substanz)

Bodenstruktur

(10) Oberboden/Mutterboden (belebt, nährstoff- und humusreich)

(11) Unterboden (wenig belebt)

(12) Ausgangsgestein

(13) Grundwasser

Damit so ein Vorhaben gelingt, braucht es kompetente Anleitung und Begleitung. In mehreren Workshops wurde in den Jahren 2021 und 2022 mit den künftigen Nutzer*innen der Gartenfläche ein Konzept entwickelt, das langfristig trägt. Der Garten wird zwar temporär angelegt, es werden aber auch Beerensträucher und Obstbäume gepflanzt, die erst nach einigen Jahren ihre Früchte tragen. Das zeigt, dass die Hoepfner-Stiftung das initiierte Vorhaben langfristig unterstützt.

„Das Gute an einem essbaren Garten ist doch, dass die erfolgreiche Ernte zum Weitermachen motiviert. Die Hoepfner-Stiftung will hier einen sozialen Treffpunkt anbieten, an dem jede und jeder etwas dazulernen und mit nach Hause nehmen kann.“ − Yella Hoepfner

Es schmeckt, es sieht schön aus, es fördert die Biodiversität, und es macht Mut zum Aufbruch. Yella findet, dass ein Unternehmen sich nie den gesellschaftlichen Trends verschließen kann, sondern Teil dieser ist. Und wenn eine Transformation im Gange ist, braucht es Möglichkeiten, sich auszuprobieren und gemeinsam mit anderen neue Ideen zu entwickeln. Greengrowing statt Greenwashing – also Grün tatsächlich wachsen lassen, anstatt sich nur ein grünes Mäntelchen umhängen – das könnte ein zukunftsfähiger Slogan für Unternehmen und Institutionen sein!

Susannes Tipp:

Der Andrang von vielen Seiten auf freie Flächen in der Stadt ist groß. Freiräume und die Natur haben es meistens sehr schwer, gegen notwendige Flächenbedarfe, wie beispielsweise Wohnbebauung oder gewerbliche Nutzungen anzukommen. Wichtig ist deshalb der Mut, mit Nutzungsalternativen zu experimentieren – denn Experimente sind immer Lernmöglichkeiten. Und ein schöner Nebeneffekt ist, wenn man andere Menschen damit einlädt, selbst eine Transformation mitzugestalten.

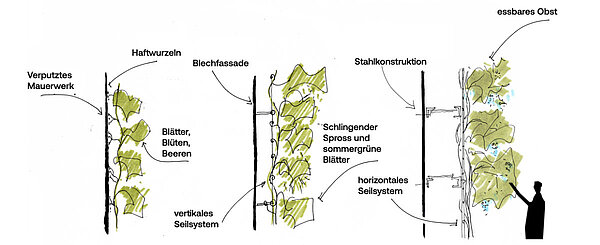

Und ganz konkret lässt sich dies auf das neue Upcycling-Projekt auf dem Hoepfner-Areal anwenden: Hier wird die bestehende Alte Malzfabrik für ein High-Tech Unternehmen in der Medizintechnik umgestaltet. Unter Planung und Ausführung des Architekturbüros 2WO18 aus Karlsruhe wird auch das Fassadengrün mitgedacht: geplant sind selbsttragende, bodengebundene Pflanzen an der West-Fassade wie zum Beispiel Efeu, wilder Wein oder Kletterhortensie. Auch die Nutzung von „Vorhandenem“ wie zum Beispiel: Gerüstanker mit Drahtseilen für die Fassade können technische Hilfsmittel sein. Praktisch, weil diese Anker schon Statik und Konstruktion mitbringen und das Rad nicht neu erfunden werden muss.

„Wir versuchen das Unmögliche, um das Mögliche hinzukriegen.“ − Maria Schiller, 2WO18

Maria Schiller von 2WO18 hat hier mit Landschaftsarchitektin Birgit Willmann zusammengearbeitet und einfache Lösungen gefunden. Der neue Gebäudenutzer hat sich außerdem „Essbares“ gewünscht und so sollen an der Südfassade Kiwi und Weintrauben wachsen, sowie ein Dachgarten mit Hochbeeten entstehen.

„Bewahren statt Ersetzen“ – unter diesem Motto haben die Planerinnen das umgebende Grün als Gestaltungselement mitgedacht und bringen damit ihren Teil zum „Greengrowing“ ein.

Gemeinschaftsgärten sind Flächen in Siedlungsgebieten, die von Anwohnern gemeinsam bewirtschaftet werden. Sie bieten Menschen die Möglichkeit, zusammen Pflanzen anzubauen, Erfahrungen auszutauschen und die Natur in der Stadt zu erleben. Diese Gärten fördern nicht nur den sozialen Zusammenhalt, sondern tragen auch zur ökologischen Vielfalt bei. Sie bieten einen Raum für Bildung, Entspannung und den Anbau von gesunden Lebensmitteln. Darüber hinaus stärken Gemeinschaftsgärten das Bewusstsein für Nachhaltigkeit und Umweltschutz in der Gesellschaft.

Im Gemeinschaftsgarten namens SpielFeld M2 auf dem von der Hoepfner-Bräu kostenlos zur Verfügung gestellten Areal in der Karlsruher Oststadt kann man nach kurzer Anmeldung mitmachen. Auf den Urban Gardening Flächen der Stadt Karlsruhe lässt sich das Gärtnern mit Anderen ausprobieren. In Rintheim öffnet auf einer großen städtischen Fläche der frisch gegründete Verein Mitmach-Garten Ostring regelmäßig die Gartentore. Die Fächergärtner bewirtschaften Gemeinschaftsgärten in öffentlichen Grünanlagen. Eine stetig wachsende Gruppe bewirtschaftet seit 2023 den Mitmach-Garten Rüppurr auf einer ehemaligen Pferdewiese am Holderweg.

Die anstiftung München unterstützt Gemeinschaftsgarten-Initiativen mit finanziellen Mitteln und Informationen. Das Buch „Unterwegs in die Stadt der Zukunft“ beleuchtet die Entwicklung urbaner Gemeinschaftsgärten von der Entstehung der Bewegung bis heute und ihr Potenzial auf dem Weg in die Stadt der Zukunft. Die Publikation kann auch online gelesen werden.

Ein Bodengutachten liefert detaillierte Informationen über die Eigenschaften des Bodens an einem bestimmten Standort. Das Landwirtschaftliche Technologiezentrum Augustenberg listet dafür zugelassene Labore für Bodengutachten. Ein Bodengutachten gibt Auskunft über verschiedene Bodenparameter wie:

Diese Werte sind entscheidend, um die Eignung des Bodens für bestimmte Nutzungen, wie z.B. die gärtnerische Nutzung zu beurteilen.

Aus den Werten eines Bodengutachtens lassen sich notwendige Maßnahmen ableiten.

Bei kontaminierten Böden können Maßnahmen zur Bodenreinigung oder ein Bodenaustausch notwendig sein. Basierend auf den Nährstoffgehalten und dem pH-Wert werden spezifische Düngeempfehlungen gegeben, um Pflanzen optimal mit Nährstoffen zu versorgen.

Die Wasserhaltefähigkeit des Bodens bestimmt die Notwendigkeit und Häufigkeit der Bewässerung. Durch Zugabe von Kompost, Sand oder Kalk kann die Bodenstruktur und der pH-Wert verbessert werden.

Außerdem beeinflussen die Ergebnisse des Bodengutachtens die Auswahl der Pflanzen, die am besten in den spezifischen Bodenbedingungen gedeihen. So gibt es beispielsweise kalkliebende Pflanzen, die Böden mit höherem pH-Wert bevorzugen, während säureliebende Pflanzen wie Heidelbeeren saure Böden benötigen. Pflanzen mit tiefgehenden Wurzeln benötigen Böden mit guter Durchlässigkeit und wenig Verdichtung. Für nährstoffarme Böden könnten Pflanzen ausgewählt werden, die wenig Dünger benötigen, oder es werden zusätzliche Nährstoffe eingearbeitet.

Ein Bodengutachten ist somit ein wesentliches Werkzeug, um optimale Wachstumsbedingungen zu schaffen und eine standortgerechte Bepflanzung zu gewährleisten. Pflicht ist ein Bodengutachten nur dann, wenn man Gemüse anbauen und verkaufen will. Trotzdem liegt es im eigenen Interesse, die oben genannten Details über den eigenen Boden zu kennen. Denn auch eine Fläche im Wohngebiet ist keine Garantie für schadstofffreien Boden – man kann nie wissen, was der Vorbesitzer vor Ort gemacht hat.

Wer einen guten Gartenboden möchte, sollte das Bodenleben fördern. Mikroorganismen, Pilze und kleine Bodentiere sind ungemein wichtig für einen nachhaltig gesunden Gartenboden.

Bodenverdichtung vermeiden

Der Boden sollte nicht bearbeitet oder befahren werden, wenn er nass ist, da dies zu Verdichtungen führen kann. Verdichteter Boden behindert das Wurzelwachstum und reduziert die Wasserinfiltration. Wenn Maschinen verwendet werden müssen, sollten leichte Maschinen bevorzugt werden, um die Belastung des Bodens zu minimieren.

Boden vor Austrocknung und Erosion schützen

Der Boden sollte immer bedeckt sein, entweder durch Mulch oder durch eine Pflanzendecke. Mulchen hilft, die Bodenfeuchtigkeit zu bewahren und schützt vor Erosion. Boden bedeckende Pflanzen verhindern das Austrocknen und minimieren die Bodenerosion durch Wind und Wasser. An windanfälligen Standorten können Hecken oder Windschutzstreifen angelegt werden, um die Erosion zu vermindern.

Verunreinigungen vermeiden

Chemische Düngemittel und Pestizide sollten unbedingt vermieden werden. Stattdessen können organische Düngemittel wie Kompost und Mist verwendet werden. Sie sind Nahrung für die Bodenlebewesen, die das organische Material in für Pflanzen verwertbare Grundstoffe zersetzen.

Bodenleben aktiv fördern

Die regelmäßige Zugabe von Kompost verbessert die Bodenstruktur, erhöht die Nährstoffverfügbarkeit und fördert das Bodenleben, insbesondere Mikroorganismen und Regenwürmer. Verschiedene Pflanzenarten nacheinander oder nebeneinander anzubauen, fördert die Vielfalt der Bodenorganismen und hilft, Bodenermüdung zu vermeiden. Minimaler Eingriff in den Boden, zum Beispiel durch reduzierte Bodenbearbeitung, unterstützt das Bodenleben und bewahrt die natürliche Bodenstruktur.

Wildpflanzen auf Brachen wachsen lassen

Wildpflanzen, die sich von selbst auf Brachflächen oder im Garten angesiedelt haben, können wertvoll für die Bodengesundheit sein. Sie tragen zur Bodenstabilität bei, fördern die biologische Vielfalt und unterstützen Nützlinge. Diese Wildpflanzen können bewusst in das Pflanzkonzept integriert werden, indem sie als natürliche Begrünung oder als Bestandteil von Blühstreifen genutzt werden. Sie bieten Lebensraum für Insekten und andere Tiere, was das gesamte Ökosystem unterstützt.

Die Streuobstinitiative im Stadt- und Landkreis Karlsruhe e.V. listet auf ihrer Website lokale Obst- und Beerensorten – auch für den Anbau im eigenen Garten.

Fassadenbegrünungen sind ein wichtiger Beitrag zur Klimaanpassung im direkten Umfeld von Gebäuden. In vielen Bebauungsplänen und in der sogenannten Grünsatzung sind Fassadenbegrünungen inzwischen vorgeschrieben. Diese Regelungen 584 KB (PDF) und ihre Begründung sind auf den Seiten der Stadt zu finden: „Regelungen für das Grün in Bebauungsplänen – Festsetzungen der Grünordnung und örtliche Bauvorschriften einfach erklärt“.

„Freiwillige“ Fassadenbegrünungen, die nicht in einem Bebauungsplan festgesetzt wurden, können durch ein Förderprogramm der Stadt gefördert werden. Dort findet sich auch eine Liste mit empfohlenen Pflanzenarten für Fassadenbegrünungen.

Die Broschüre Grüne Innovation Fassadenbegrünung des Bundesverbands GebäudeGrün e.V. erläutert die Vorteile von Fassadenbegrünung und zeigt schematisch und fotografisch verschiedene Begrünungssysteme.

Der qualifizierte Freiflächengestaltungsplan (FGP) ist eine fachliche Handreichung für Planende und Bauende. Die Anfertigung eines solchen Plans zusammen mit dem Bauantrag ist bei Neu- und Umbaumaßnahmen von Gebäuden und Außenanlagen Gemeindenaus den folgenden Gründen sehr zu empfehlen:

An Freiräume werden zunehmend komplexe Anforderungen gestellt. Neben den geltenden Bauvorschriften und Normen müssen rechtliche Vorgaben und Verpflichtungen beachtet werden. Viele Anforderungen kommen hierbei zusammen: Natur- und Artenschutz, Boden-, Gewässer und Klimaschutz, Biotop- und Baumschutz, Regenwassermanagement und weitere.

All diese Themen werden zusammen mit den Nutzungsansprüchen der Bauherr*innen und landschaftsgestalterischen Aspekten in Freiflächengestaltungsplänen (Begrünungsplänen) zusammengefasst und gebündelt dargestellt. Sie erleichtern die Planung und Beachtung der komplexen Vorgaben und Belange in hohem Maße.

Freiflächengestaltungspläne werden am besten bei einer Landschaftsarchitektin oder einem Landschaftsarchitekten in Auftrag gegeben.